Freundeskreis für Alteuropäische Geschichte und Archäologie e.V.

Rundgang durch die Ausstellung "Germanen"

Dier Ausstellung wurde vom 30.09.2020 bis zum 31.03.2021 im Ausstellungsraum der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel präsentiert.

Die Bilder können durch Anklicken vergrößert werden.

© Museum für Vor- und Frühgeschichte, Fotos: Claudia Klein

01 Plakat zur Ausstellung

Plakat der Ausstellung „Germanen. Eine archäologische Bestandsaufahme“ am Eingang zur James-Simon-Galerie.

02 Webgewichte

Webgewichte aus der germanischen Siedlung „Feddersen Wierde“, Lkr. Cuxhaven. 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. Solche Gewichte wurden vor allem in sogenannten Grubenhäusern gefunden, die als Werkstätten für verschiedene handwerklichen Tätigkeiten dienten.

03 Rohmaterialien aus Knochen

Bei den Ausgrabungen der Siedlung „Feddersen Wierde im Lkr. Cuxhaven wurden in einer Werkstatt zur Bearbeitung von Knochen Rohmaterial, Halbfabrikate und Endprodukte (Nadeln, Kämme) gefunden, die in das 3./4. Jahrhundert n. Chr. datiert werden können.

04 Halbrunder Beschlag

Halbrunder (Eimer?)beschlag aus dem Thorsberger Moor, Süderbrarup, Kr. Schleswig. Das Blech aus Buntmetall, Silber und Gold schmücken drei umlaufende Zierfelder mit plastisch herausgearbeiteten Tierfiguren und menschlichen Gesichtern im Profil. 1. Hälfte 3. Jahrhundert n. Chr.

05 Vitrine mit s. g. Fürstengräbern

Vitrine mit sogenannten Fürstengräbern. Im Vordergrund die Bestattung eines Mannes aus Marwedel, Stadt Hitzacker aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. Dem Toten wurden zahlreiche römische Gefäße aus Silber und Bronze mit ins Grab gegeben.

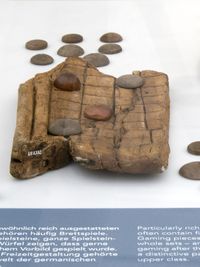

06 Teile eines Spielbretts

Teile eines Spielbretts mit Spielsteinen aus Vimose, Re. Syddanmark in Dänemark aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. Der Hang zum Spiel, bei dem die Germanen zum Teil Haus und Hof verspielten, wird bei dem römischen Historiker Tacitus in seiner „Germania“ erwähnt.

07 Schattenspiel

Schattenspiel als Gestaltungselement im Ausstellungssegment „In Mooren und Hainen“.

08 Römische Militaria

Römische Militaria vom Schlachtfeld Kalkriese, Lkr. Osnabrück. Vermutlich war hier der Ort, an dem im Jahre 9 n. Chr. der Cherusker Arminius als Anführer verschiedener germanischer Stämme drei römische Legionen vernichtete.

09 Waffen und sterbliche Überreste

Waffen und sterbliche Überreste, die aus dem Flüsschen Uecker in Mecklenburg-Vorpommern geborgen wurden. Es ist vermutlich der Nachweis für ein Gefecht zwischen germanischen Stämmen an einem ehemaligen Flussübergang, das in der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. stattfand.

10 Schädel eines Wisents

Schädel eines Pferdes und eines Wisents (1.-3. Jahrhundert n. Chr.) aus dem Opferplatz von Oberdorla in Thüringen. Fast 500 Jahr lang wurden an diesem Kultplatz im Bereich eines ehemaligen Sees unterschiedliche Opfergaben dargebracht.

11 Darstellung gefesselter Germane

Darstellung eines gefesselten Germanen auf einem Steinrelief aus Mainz-Gonsbachtal. Das Relief aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., das in einem spätantiken Gebäudekomplex in Zweitverwendung aufgefunden wurde, schmückte vermutlich ehemals ein Ehrenmonument oder aufwändiges Grabmal.

12 Imitation eines römischen Trinkbecher

Imitation eines römischen Trinkbechers aus dem germanischen Gräberfeld von Westerwanna, Lkr. Cuxhaven. Nachbildung römischer Keramik- oder Bronzegefäße finden sich vom 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. immer wieder in germanischen Siedlungen und Gräbern.

13 römischer Becher m. Verzierung

Der römische Becher mit Verzierung in Schleiftechnik und eingeritzter lateinischer Inschrift MEVEIFA VIVAS TUIS stammt aus dem rechtsrheinisch gelegenen Gräberfeld von Leverkusen-Rheindorf. Im unmittelbaren Vorfeld der Rheingrenze hatte man dem Verstorbenen einen kostbaren Glasbecher mit ins Grab gegeben. Ob der Verstorbene oder die Trauergemeinde die Inschrift lesen bzw. verstehen konnte, bleibt jedoch ungewiss.

14 Der Schildbuckel

Der Schildbuckel aus dem sogenannten Fürstengrab von Gommern in Sachsen-Anhalt (mittleres Drittel des 3. Jahrhunderts n. Chr.) beweist den hohen Stand germanischer Feinschmiedearbeiten. Für seine Herstellung wurde ein römischer Silberbecher umgearbeitet. Die Übernahme römischer Handwerkstechniken beweist unter anderem die angewandte Feuervergoldung mittels Quecksilber.

15 Ein Kastenbrunnen

Ein Kastenbrunnen aus der slawischen Siedlung von Berlin-Marzahn ist ein Beispiel dafür, dass die ab dem 7. Jahrhundert zwischen Oder und Elbe siedelnden slawischen Stämme zum Teil dieselben Plätze wie die aus diesen Gebieten abgewanderten Germanen aufsuchten. So war in Marzahn der slawische Brunnen des 8. Jahrhunderts auf den Resten eines germanischen Brunnens errichtet worden.

16 Blick i. d. 2. Teil der Ausstellung

Blick in den zweiten Teil der Ausstellung „200 Jahre Mythos, Ideologie und Wissenschaft“ im Vaterländischen Saal des Neuen Museums, der sich mit der Rezeptionsgeschichte der Germanen vor allem mit Bezug auf das Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte beschäftigt.

17 Gipsfigur "Reiter und ein Pferd"

Die Gipsfigur „Reiter und ein Pferd“ von Heinrich Keiling aus Halle zeigt einen berittenen germanischen Krieger. Solche figürlichen Darstellungen verwendeten Museen und Schulen bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts als Anschauungsobjekt für die Geschichte der „Vorfahren“.

18 Paar a. d. frühen Bronzezeit

Das „Paar aus der frühen Bronzezeit“ von Heinrich Keiling aus Halle. Die heute nicht mehr haltbare These, dass die Germanen Träger der bronzezeitlichen Kulturen in Mitteleuropa waren, spiegelt sich in diesen beiden Figuren wieder.

19 Vitrine Thema "Slawen und Deutsche"

Vitrine mit dem Thema Slawen und Deutsche aus dem zweiten Teil der Ausstellung „200 Jahre Mythos, Ideologie und Wissenschaft“. Die Frage „Germanen oder Slawen“ war vor allem in den östlichen Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches in der ideologischen Auseinandersetzung mit dem benachbarten Polen von zentraler Bedeutung.

20 Vitrine m. Schädeln Virchow Sammlung

Vitrine mit Schädeln aus der Virchow-Sammlung im zweiten Teil der Ausstellung „200 Jahre Mythos, Ideologie und Wissenschaft“. Der Berliner Mediziner, Politiker und Anthropologe Rudolf Virchow hatte versucht, unter anderem anhand der Schädelformen archäologische Kulturen oder überlieferte Völker zu bestimmen, erkannte jedoch, dass dies nicht möglich war.

Spenden- und Vereinskonto: FAGUA e.V., Commerzbank, IBAN: DE44 1208 0000 4050 2042 00, BIC: DRESDEFF120

© FAGUA e.V. | Alle Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht